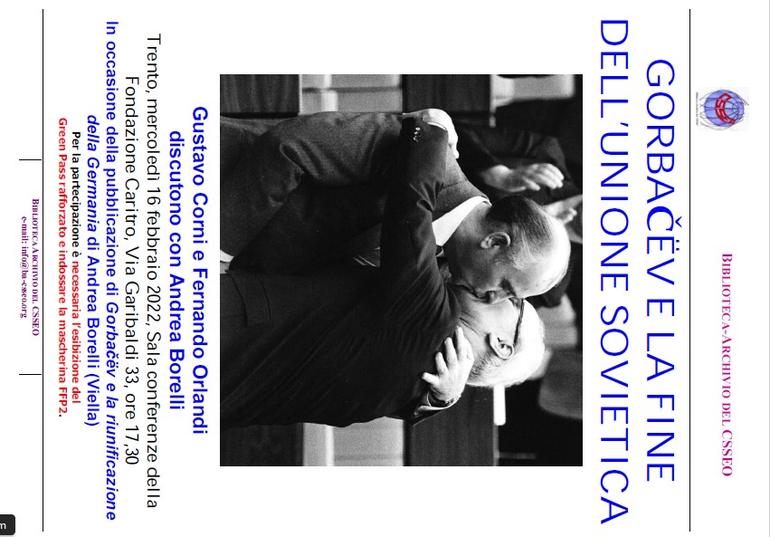

Gorbačëv e la fine dell’Unione Sovietica

A più di trent’anni dalla riunificazione tedesca e dalla caduta dell’Unione Sovietica, lo studio della figura di Michail Gorbačëv rimane centrale per comprendere la storia contemporanea.

Tra il 1985 e il 1989 l’ultimo segretario del Partito Comunista dell’Unione Sovietica si avventurò in serie azzardata di malconcepite riforme, abbandonò al loro destino gli stati del blocco socialista dell’Europa centro-orientale che Mosca aveva sovietizzato nel secondo dopoguerra e, pure essendo un “credente” leninista, delegittimò il marxismo-leninismo.

Le conseguenze più o meno volute delle sue scelte favorirono il collasso del comunismo e il trionfo nel continente europeo del sistema economico e politico contro il quale per oltre settanta anni Mosca aveva combattuto: la liberal democrazia occidentale.

Gorbačëv cercò di rinnovare l’identità comunista e rilanciare il ruolo internazionale dell’Unione Sovietica, teorizzando un “socialismo democratico” e favorendo la rinascita di una Germania unita.

Da parte sua Erich Honecker, il dirigente della Repubblica Democratica Tedesca, fu dapprima ottimista nei confronti della perestrojka salvo poi capirne gli effetti destabilizzanti. Spaventato dal riformismo sovietico, il regime tedesco-orientale facilitò la sua liquidazione rinchiudendosi nell’immobilismo a difesa dell’ortodossia stalinista. La sua ostinata avversione verso la perestrojka lo disarmò di fronte alla crisi di legittimità che pervadeva il socialismo reale contribuendo al suo crollo.

La caduta del Muro di Berlino e la riunificazione tedesca furono perciò i risultati impliciti di una politica, la perestrojka, contraddittoria e legata sia alla tradizione sovietica sia alla rielaborazione dell’ideologia comunista. Una rielaborazione, quella compiuta da Gorbačëv e dal suo entourage, abbastanza innovativa da risultare un boomerang per la legittimità e la tenuta dei regimi comunisti, oltre che incapace di dare senso all’esistenza di una struttura socioeconomica se non pienamente alternativa quantomeno dissimile da quella occidentale. In altre parole, l’abbattimento del Muro fu un evento ambivalente per la perestrojka, perché rappresentò un suo logico e coerente risultato che di fatto conteneva in sé i germi della rovina del progetto riformatore di Gorbačëv. Allo stesso tempo, il modo in cui si realizzò la riunificazione della Germania da una parte assecondò i desideri di Mosca nel porre termine alla divisione dell’Europa, dall’altra rese evidente la marginalità dell’Unione Sovietica nel futuro del continente.

Il difficile rinnovamento proposto dai sovietici, già traballante dopo le elezioni tenute in Polonia nel giugno 1989, fu reso impossibile dagli sviluppi del 1989-90 sul suolo tedesco. La Germania fu così lo scenario del più grande successo politico di Gorbačëv che destinò però alla pattumiera della storia tanto la perestrojka quanto il comunismo.

La sua fine fu in primo luogo dovuta allo sgretolamento dei caratteri specifici della sua identità politica e alla crisi di legittimità che corrose, nell’interazione tra fattori interni ed esterni, il modello sovietico nei suoi aspetti culturali e materiali causandone la rovina in tutte le sue varianti.

Proprio lo studio del confronto Berlino-Mosca è importante al fine di comprendere l’esaurimento dell’idea comunista nel suo complesso. Rispetto ad altri colleghi dogmatici della dirigenza sovietica, Gorbačëv ebbe il merito di meglio comprendere lo stato in cui versava il sistema economico, sociale e politico del socialismo reale, senza tuttavia rendersi conto dell’assenza degli strumenti culturali e materiali necessari per rinnovarlo e al contempo non abbandonarlo. La perestrojka si rivelò perciò poco più che un vano tentativo di rianimare un cadavere.

La riforma del comunismo, associato al detestabile Muro di Berlino e al ricordo dei carri armati sovietici per le strade di Praga e Budapest, divenne insignificante nel 1989 per il futuro dell’Europa ormai proiettata verso una nuova fase. Con la riunificazione tedesca e la scomparsa della Germania orientale, seguita poco più di un anno dopo da quella dell’Unione Sovietica, termina la storia del comunismo sovietico, la storia di un movimento internazionale e transnazionale votato, secondo una visione escatologica della storia, al cambiamento radicale del mondo. L’Europa è stata il teatro della sua storia e quindi del suo epilogo.

Andrea Borelli è assegnista di ricerca presso l’Università della Calabria e ha insegnato Storia della Russia all’Università degli Studi di Firenze