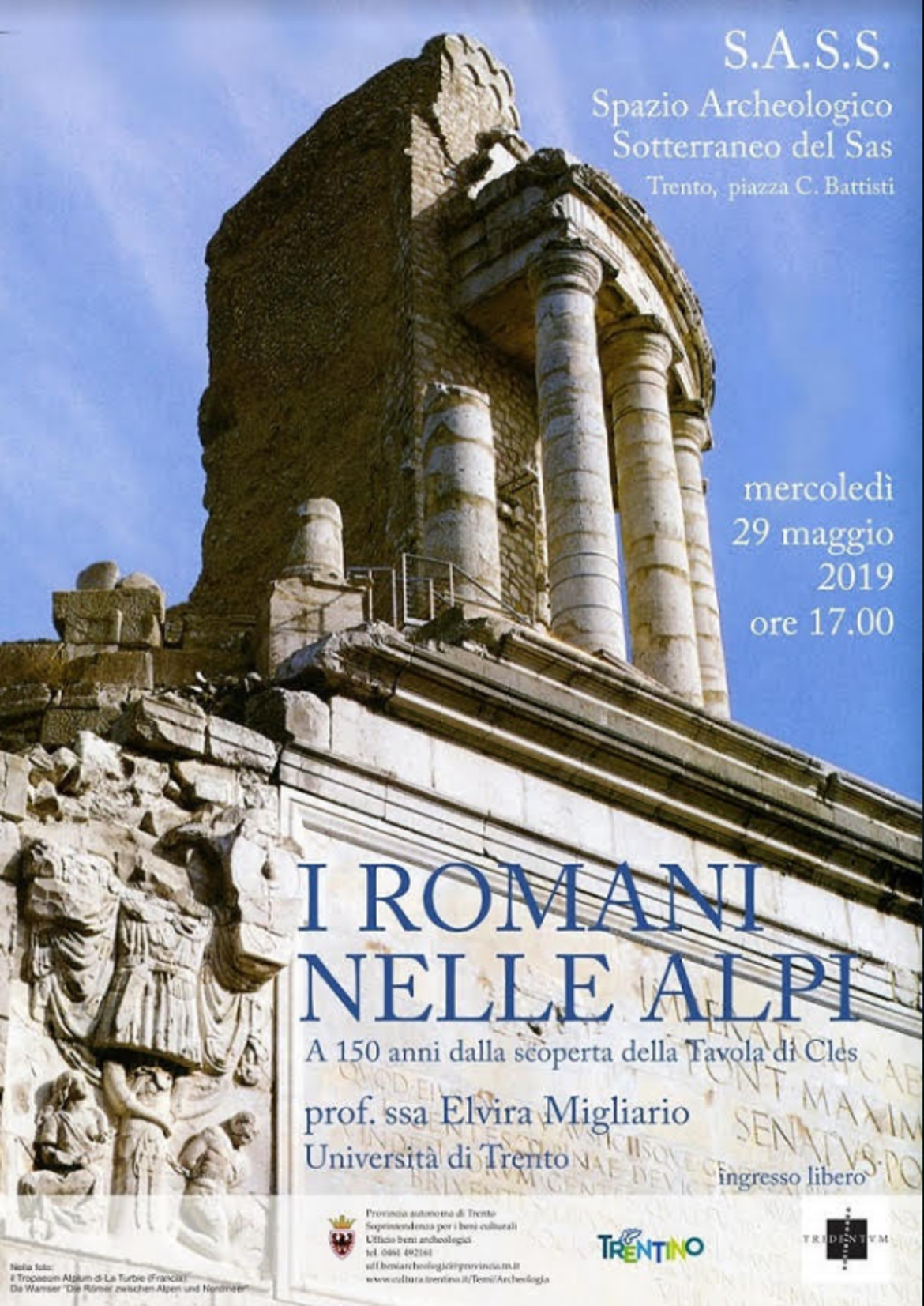

Die Römer in den Alpen

Konferenz:

"Die Römer in den Alpen - 150 Jahre nach der Entdeckung der Tabula Clesiana*"

Professorin Elvira Migliario - Universität Trient

* Tabula Clesiana

Die Tabula Clesiana ist eine Bronzetafel aus der Römerzeit, die 1869 auf den „Campi Neri“ bei der Ortschaft Cles im Nonstal im westlichen Trentino bei der Aushebung eines Grabens in 60 cm Tiefe gefunden worden ist. Sie wird heute im Museum des Castello del Buonconsiglio in Trient aufbewahrt.[1]

Beschreibung

Die Tafel mit den Maßen 50 × 38 × 0,61 cm ist aus qualitativ hochwertigem Material hergestellt, wiegt 7,140 kg und befindet sich in einem guten Zustand. Die Regelmäßigkeit der Schriftführung, der optische Gesamteindruck und der amtlich korrekte Stil der Inschrift weisen auf eine hoch spezialisierte Werkstatt hin. An den Ecken der Tafel sind die Löcher für die Nägel zu ihrer Anbringung zu sehen.[2]

Inhalt

Sie ist mit einer Inschrift versehen, die einen Erlass des römischen Kaisers Claudius aus dem Jahr 46 n. Chr. zum Gegenstand hat. Im Vorspann des eigentlichen Erlasses werden das genaue Datum (15. März), die zwei amtsführenden Konsuln und der Kaiser mit seinen Titeln aufgeführt. Der Text ist eine kaiserliche Verfügung, in der er zu zwei ihm zur Kenntnis gebrachten konkreten und voneinander unabhängigen Sachverhalten Stellung bezieht. Die einzige Gemeinsamkeit besteht anscheinend darin, dass es sich um Fälle handelt, die mit den Alpen zu tun hatten.

Im ersten Fall geht es um alte Streitigkeiten zwischen zwei Volksstämmen, die in der Gegend des Comersees und nördlich davon im heutigen Bergell siedelten. Sie stritten sich um Ländereien, die im Lichte neuer Informationen, die dem Kaiser durch Camurius Statutus zugetragen wurden, im Besitz des Kaisers waren. Der Kaiser beauftragt seinen Verwalter Julius Planta, den Fall an Ort und Stelle genau zu untersuchen und nach seinem Gutdünken eine Entscheidung zu fällen, die er ihm dann zur Kenntnis bringen soll.

Im zweiten Fall geht es um den rechtlichen Status von Stammesangehörigen, die in den tridentinischen Tälern lebten. Die im Nonstal ansässigen Anauni und die möglicherweise in benachbarten Talschaften siedelnden Sinduni und Tuliassi waren auch Jahrzehnte nach der Eingliederung des Territoriums, in dem sie lebten, in das römische Reich noch nicht in den Genuss des römischen Bürgerrechts gelangt. Sie hatten höchstens den Rechtsstatus von adtributi, die einem municipium angegliedert waren und darauf hoffen konnten, irgendwann in der Zukunft – gleichsam nach einer Probezeit – das volle römische Bürgerrecht zugesprochen zu bekommen. Nur die römischen Bürger, die cives, konnten bestimmte Rechtsgeschäfte abschließen oder bestimmte Verwaltungsfunktionen bekleiden. Wie aus dem Text hervorgeht, scheint zwischen den cives des municipium tridentinum und den genannten angegliederten Stämmen eine dermaßen enge familiäre, soziale und wirtschaftliche Vermischung stattgefunden zu haben, dass sich diese als römische Bürger ausgaben und wie selbstverständlich in wichtigen Posten der römischen Verwaltung (z. B. in der Prätorianergarde) zu finden waren, die nur vollwertigen Bürgern zugänglich hätten sein sollen. Dem Kaiser scheint die rechtliche Lage so verworren vorgekommen zu sein, dass er sich dazu entschließt, die nachträgliche Sanierung einer Unzahl von Einzelfällen in der Weise vorzunehmen, dass er den angeführten Volksstämmen pauschal die römischen Bürgerrechte verleiht.

Freier Eintritt